Г.И.Вздорнов. Золотой век русской живописи. От Андрея Рублева до Дионисия

В истории русского изобразительного искусства случаются эпохи, значение которых выходит далеко за границы того или иного хронологического отрезка времени. Интенсивностью художественной жизни, творчеством замечательных живописцев и архитекторов, духовной содержательностью созданных ими произведений эти эпохи в наибольшей степени выражают народную мечту о прекрасном. Как будто все лучшее, что таилось в недрах русского народа, внезапно воплощалось в искусстве великих художников. Таким в истории России было XV столетие — век Андрея Рублева и Дионисия.

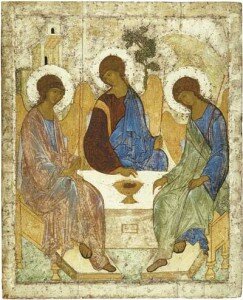

Рублев умер около 1430 года, а спустя десять лет, около 1440-го, родился Дионисий. На первую треть XV века падают лучшие произведения Рублева — Звенигородский чин, миниатюры Евангелия Хитрово, фрески Успенского собора во Владимире, икона Богоматери Владимирской из того же собора и, наконец, «Троица» из иконостаса Троице-Сергиевой лавры. Уже одни только названные произведения Рублева образуют золотой фонд в русском художественном наследии прошлого. Творчество Дионисия представлено гораздо большим числом сохранившихся памятников. Если не говорить о погибших росписях собора в Пафнутьевом Боровском монастыре, исполненных старцем Митрофаном и Дионисием в 1466–1467 годах, то первые две сохранившиеся работы Дионисия датируются 1481 и 1482 годами: это роспись алтарной преграды в Успенском соборе Московского Кремля и чудотворный образ Богоматери Одигитрии из кремлевского Вознесенского монастыря. Позже, как известно из разнообразных письменных источников XV и XVI веков, работы Дионисия становятся столь многочисленными, что они как будто сыплются из рога изобилия. По сообщению Жития Иосифа Волоцкого и Описи Иосифо-Волоколамского монастыря от 1545 года, в одном только этом монастыре иконы Дионисия исчислялись десятками названий. На закате жизни он создает три изумительных по художественному качеству произведения: деисус из собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре (около 1490 года), фрески Ферапонтова монастыря (1502) и житийную икону Димитрия Прилуцкого из одноименного монастыря на окраине Вологды (1503). По большому счету «Троица» Рублева и фрески Ферапонтова знаменуют собою вершины русского искусства XV века. Их, и именно их, знают все, и они неизменно включаются в русские и зарубежные всеобщие истории искусства.

Русские художники ХI–ХV веков никогда не работали в одиночку. Как правило, они сбивались в артели, и в зависимости от величины, сложности и срочности исполнения заказа число мастеров варьировалось от двух-трех до пяти-шести и более человек. Рублев работал с Феофаном Греком, Прохором из Городца и Даниилом, а Дионисий — со старцем Митрофаном-«иконником», попом Тимофеем, Ярцем, Коней, своими сыновьями Владимиром и Феодосием, Досифеем и Вассианом. Это обстоятельство делает почти невозможным разграничение рук ведущего художника, его сотрудников и подмастерьев. Есть также весомые аргументы в пользу того, что главный мастер ревниво следил за единством стиля выполняемого заказа и не допускал вольностей кисти своих товарищей. Вот почему, говоря о Рублеве и Дионисии, мы допускаем некоторую коллективность в понятиях об их искусстве и держим в уме как работы названных художников, так и «неких с ними».

Вопреки распространеннейшему мнению об идеальности искусства Рублева и ссылками при этом на его «Троицу», мастер неожиданно поворачивается к нам и другой стороной своего творчества. Мы имеем в виду его фрески во владимирском Успенском соборе, и в частности ту часть росписи, где представлен апостол Петр, ведущий праведников в рай. Трудно себе представить другое произведение XV века, в котором в столь совершенной художественной форме была бы выражена душевная теплота и чуткость исполнителя. Его апостол Петр — чистая душа, открытая миру и людям. Ни тени суровости, столь свойственной современнику Рублева — Феофану. Сознание ответственности за порученное ему «малое стадо» придает Петру ясно ощущаемый сильный характер, не лишенный даже известной динамики. Но его ясный взгляд, движение к следующим за ним людям наполнены такой живостью и такой определенностью, что мы чувствуем как бы голос самого художника. Есть в этих росписях нечто такое, что мы бы назвали редкостным воплощением жизни и жизненных ситуаций. Все персонажи у Рублева охарактеризованы с максимальной четкостью: властный и бескомпромиссный Павел, доверчивый праведник рядом с Петром, робкая до детскости Ева, удивительные по сдержанности чувств святители и апостолы, совершеннейшие по форме ангелы, перекликающиеся с ангелами «Троицы». Рублев, быть может, самый «реалистичный» из художников своего времени, он антипод Феофана, явно склонного к мистической одушевленности.

Рублев — мастер рисунка, линейного очерка, силуэта. В этом сказывается художник-монументалист, поскольку он понимает, что при восприятии фресок и даже икон с дальнего расстояния глаз человека улавливает прежде всего общие черты, а не детали произведения. Но Рублев — средневековый художник, и как таковой он оттачивал каждый создаваемый им образ без оглядки на заказчика или зрителя. По-настоящему красота его живописи воспринимается с близкого расстояния, где кисть художника в буквальном смысле слова творит чудеса. Нет ничего более совершенного, чем художественная форма Рублева. Фрески во Владимире хронологически соответствуют росписям Мазаччо во Флоренции, но рядом с ними искусство итальянского мастера выглядит по-мужицки грубым и лишено всякого душевного движения, не говоря уже о лирической окрашенности рублевских образов.

Где только не искали истоки искусства Рублева: в античной Греции, Византии, Италии, на Афоне. Казалось чудом рождение этого искусства в России. Но будем помнить, что оно взрастилось на почве долгожданного освобождения Москвы и Московского великого княжества от навязанных татарами повинностей, на почве всеобщего радостного ликования после Куликовской битвы, на почве пробудившегося национального самосознания. Какими бы ни были неясными механизмы внешних влияний на формирование художнического мышления Рублева, они, конечно, существовали, и без учета условий, в которых развивалось искусство Рублева, невозможно понять его истоки.

В числе очень немногих сохранившихся произведений Рублева трудно выделить менее совершенные и более совершенные его творения. Ангел в Евангелии Хитрово, чудесные образы Звенигородского чина, владимирские фрески, «Богоматерь Владимирская» из Успенского собора во Владимире, «Троица» из Сергиевой лавры — все они одинаково отмечены печатью его гения. Удивительна при этом физическая сохранность названных памятников, в чем нельзя не увидеть божественного промысла: время и люди могли бы не оставить ни одного произведения, и о Рублеве мы бы не знали ничего, кроме его легендарного имени. «Троица» из лавры только потому известна более других икон и росписей, что она уже в XVI веке упоминалась в исторических источниках как образцовое изображение триипостасного Бога. Да и открыта она как произведение Рублева значительно раньше, чем, скажем, владимирские фрески или Звенигородский чин. Но после ее первой расчистки в 1904–1905 годах В.П.Гурьяновым и вторичной в 1918 году Г.О.Чириковым с очевидностью выяснилось, что Россия, действительно, владеет сокровищем мировой ценности, сравнимым, пожалуй, только с византийской «Богоматерью Владимирской» XI века.

Иконографический извод рублевской «Троицы», где представлены только три ангела, без Авраама и Сарры, известен давно, но лишь в русской иконе он получил другое истолкование, другое качество. Хотя каждый из трех ангелов символизирует то или другое определенное лицо Троицы — Бога-Отца, Сына и Святого Духа, различия между ними сведены к минимальной степени, так что ангелы как бы взаимно замещают друг друга. Этим достигается удивительная цельность и вместе с тем томящая нас загадка «Троицы» Рублева. Четверть века тому назад нами были собраны все наиболее существенные высказывания известных и малоизвестных исследователей искусства Рублева о его «Троице», включая и стихотворные тексты. Получилась поучительная книга, причем она не столько выясняет творческую удачу Рублева, сколько еще более усиливает тайну художника и его творения. Рискну сказать, что тайна кроется здесь не в узко понятом содержании иконы, а в ее художественной форме.

«Троица» принадлежит к тем редким произведениям искусства, которые никогда не перестанут волновать умы и сердца людей. Слова не способны передать эмоциональную притягательность иконы, наполняющее ее чувство покоя и глубокого раздумья. Искусство вообще не поддается исчерпывающему словесному истолкованию, оно постигается интуицией и сопереживанием — тем, что Н.С.Гумилев гениально определил как «шестое чувство».

Пересматривая старые и новые тексты о «Троице», мы невольно замечаем, что разные авторы на разные лады — в торжественно-возвышенных, пламенных либо в совсем простых и потому особенно трогательных выражениях — говорят о любви, наполняющей «Троицу». Но к этой любви примешивается тень смерти, очищающая обыкновенное чувство от его земной оболочки. Душевное, не теряя своей теплоты, превращается в нечто более совершенное и даже мистическое — духовное. И уже не душа, а дух наполняет любовь Троицы. Примечательно, однако, что если «Троица» Рублева и лишена заметной энергии, тока земной жизни, телесности форм и внешнего проявления любви, то в ней столь же очевидно и отсутствие холодного, далекого от человека и недоступного для него парения духа. Образ определяет чутко найденное равновесие души и духа, плоти и невесомости, чувства и мысли, жизни и смерти, страдания и бесстрастного, бесконечного и бессмертного пребывания на небесах.

Рублев — мастер линейного построения формы, но он же мастер цвета и света. Линия у русского художника такая же точная и выразительная, как линейные рисунки на античных чернофигурных и краснофигурных вазах и лекифах. Линия властно подчиняет у Рублева все. Ведущий признак композиции «Троицы» — повторяемость легкого, воздушного движения, своего рода движения сфер. Повороты ангелов, их многозначительные жесты, наклоны голов удивительны по своей несхожести и вместе с тем почти полному подобию, отчего икона вызывает впечатление как бы полифонического звучания. Разные мелодии в разных регистрах сливаются в единую тему, которая захватывает нас тем сильнее, чем больше познаются составляющие ее части.

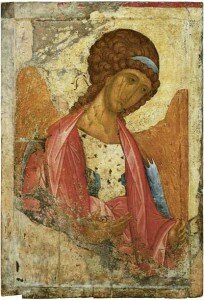

По-видимому, к началу XV века относятся такие зрелые и совершенные создания творческого гения Рублева как иконы Спаса, архангела Михаила и апостола Павла, входившие некогда в состав крупного полуфигурного Деисуса. Они были найдены в 1918 году в Звенигороде. Первоначально деисус, несомненно, включал в себя еще образы Богоматери, Предтечи, апостола Петра и архангела Гавриила, которые не сохранились. Но и то, что уцелело, дает основание судить об этих иконах как о произведениях живописи мирового значения.

Первое, что обращает на себя внимание в иконах Звенигородского чина, это их краски: холодные, чистые и светлые, как небо перед восходом солнца. Отсутствие конкретного источника света лишает их сочности красок живой природы, но вместе с тем придает необъяснимое очарование. Красота этих разбеленных синих, розовых, голубых, золотых и серовато-сиреневых тонов располагает нас к длительному созерцанию, к ассоциациям, к размышлению. Главная икона чина — «Спас» — очень пострадала от времени. К счастью, сохранилось лицо Христа, а оно обладает такой выразительностью, что невольно забываешь о фрагментарности иконы. Спас у Рублева мягкий, благообразный. Это не грозный судия, характерный для Феофана Грека. Не кара, не возмездие за грехи читаются в его глазах. Взгляд Христа, направленный прямо на зрителя, не устрашает. В нем выражено ожидание, причем ожидание с оттенком благожелательности. Спокойная, уверенная сила, внимание и доброта написаны на этом лице. Звенигородский Спас — опора страждущих. К нему, как к источнику справедливости и утешения, должны были устремляться толпы людей. Рублеву удалось воплотить в нем так много человеческого, как никакому другому художнику Древней Руси. Один из наиболее традиционных, устойчивых иконографических образов приобрел в искусстве русского мастера совершенно новые, неизвестные дотоле качества.

В мировой живописи найдется не много произведений искусства, равных творениям Рублева. Уже, правда, замечено, что два итальянских художника XV века — фра Беато Анжелико и Пьеро делла Франческа — были одержимы теми же исканиями гармоничности цветов. Краски Рублева не звонкие, а певучие. Их немного, но они всякий раз поражают в его иконах, миниатюрах и стенописях. Миниатюра с Ангелом в Евангелии Хитрово написана с расчетом на доминирование нежно-сиреневых и голубых красок, а золото и голубец «Троицы» остаются в нашей памяти даже после первого и краткого ознакомления с иконой.

Рублеву посчастливилось стать родоначальником национального русского искусства. Хотя к моменту его творческой жизни Русь отсчитывала уже вторую половину своей истории, а художественные школы Киева, Ростова, Новгорода и Пскова успели обогатить общерусское искусство замечательными произведениями, только с Рублева началась кристаллизация чисто русской эстетики, по которой мы распознаем не византийское либо какое-то другое искусство, а именно русское. XV столетие явилось началом и концом расцвета этого искусства.

Было бы, конечно, неверно думать, что XV век представлен творчеством только двух великих художников. В это же время работали и другие первоклассные мастера, о которых нам неизвестно ничего кроме оставленных ими творений. Когда в 1960 году открывался Музей имени Андрея Рублева в Москве, первым посетителям была представлена тогда еще не полностью расчищенная икона Иоанна Предтечи из неизвестного нам полуфигурного деисусного чина. По всей вероятности, это произведение московского художника второй четверти XV века, творившего на закате жизни Рублева и находившегося под обаянием его искусства. Он, этот художник, олицетворяет собою тех последователей Рублева, которые стремились решать творческие задачи в духе его искусства и сходными средствами. Самой сильной из них была та группа иконописцев, которая сосредоточилась на дальнейшем развитии выработанной им художественной формы. Она довела тонкую, сплавленную манеру письма Рублева до такого совершенства, которого не встретишь даже в его собственноручных работах. Недаром в момент открытия этой удивительной иконы многие говорили о ней как об еще одном новонайденном шедевре Рублева.

Перейдем теперь к искусству и личности Дионисия. Если Рублев был монахом, то Дионисий — мирянин, причем мастер, немало поработавший по заказам высоких церковных властей и великих московских князей. Он — столичный художник, близко соприкоснувшийся с блеском придворной жизни и пестрой толпой местной и заезжей в Москву знати. Дионисий и его артель нарасхват у всех: он берется за иконостасы Успенского собора Московского Кремля и белокаменного собора в Спасо-Каменном монастыре на Кубенском озере, за стенопись и иконостас для собора Иосифо-Волоколамского монастыря под Москвой, за роспись монастырской церкви в Чигасах в Москве и Воскресенского собора в Волоколамске. Около 1490 года начинается череда заказных работ Дионисия на Русском Севере: в Ферапонтовом, Павло-Обнорском и Спасо-Прилуцком монастырях. Насколько плодовитыми художниками были Дионисий, его сыновья и другие члены его артели, свидетельствует Опись Иосифо-Волоколамского монастыря от 1545 года, согласно которой исполненные ими иконы исчисляются многими десятками названий. Недавно осуществленная выставка Дионисия и мастеров его ближайшего круга в Государственной Третьяковской галерее показала его как великого художника, создавшего эпоху в истории русского искусства во второй половине XV и на рубеже ХV–XVI веков.

Наиболее выдающаяся работа Дионисия на Севере — иконостас и фресковая роспись в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре близ Вологды. Иконы из иконостаса, разошедшиеся ныне по музейным собраниям Москвы, Петербурга и Кириллова, написаны, по всей вероятности, вскоре после окончания строительства каменного собора монастыря в 1490 году, а роспись исполнена десятью годами позже — в 1502 -м. При крайней фрагментарности стенописей Феофана Грека в Новгороде и Андрея Рублева во Владимире фрески Ферапонтова, сохранившиеся во всей своей первоначальной полноте, дают хорошее представление о том, какими были московские росписи XIV–XV веков, почти целиком утраченные уже в ХVII–ХVIII столетиях.

Как и у Рублева, иконопись Дионисия стилистически и качественно однородна. На протяжении четверти века, с 1481 по 1503 год, она менялась чрезвычайно медленно, и художник как будто не знал ни периода ученичества, ни периода упадка, что характерно для многих западноевропейских мастеров. Небрежность формы в отдельных композициях, незначительные оплошности, наличие не совсем безупречных по рисунку и красочному решению фресок в соборе Рождества Богородицы свидетельствуют, скорее, о спешности исполнения и не руке ведущего художника, а членов его артели. Тем не менее именно в Ферапонтове стиль Дионисия достигает наибольшей зрелости. Это своего рода эталонное произведение мастера.

Заметим прежде всего, что Дионисий — мастер ансамбля. Все части росписи Ферапонтова, где насчитывается около 200 композиций и фигур отдельных святых, приведены в строгую систему, фрески распределены на арках, стенах и сводах таким образом, что в целом они образуют единую пространственно развернутую молитвенную икону. Именно «икону», поскольку повествовательное начало, сюжетная канва, рассказ сведены здесь к минимальной степени. Преобладают фронтально представленные святые: Спаситель и ангелы в куполе, ветхозаветные праведники в основании купола, изображения святых в медальонах на несущих арках, медальоны со святыми в верхних частях алтарей, святые воины и святители на столпах, единообразно решенные изображения семи Вселенских соборов в нижних регистрах росписи, наконец монументальные фрески с Богородицей, Предтечей и Николаем Чудотворцем в конхах алтаря, жертвенника и диаконника. Священные изображения окружают зрителя со всех сторон и создают особое настроение духовной сосредоточенности. Расчет сделан не на праздное разглядывание фресок, а на погружение верующего человека в мир возвышенного молитвенного стояния. Припомним еще и алтарную преграду в виде иконостаса из трех или четырех чинов, в срединной части которой был представлен деисус из семнадцати больших икон, а в нижнем регистре — храмовые иконы Богоматери с Младенцем и Воскресения Христа. И тогда живописная декорация собора Ферапонтова монастыря приобретет еще большую эмоциональную значительность.

Составители программы росписи в Ферапонтове (а Дионисий, разумеется, был одним из них) особо выделили три цикла фресок, которыми определяется воздействие на зрителя: это шестьдесят четыре медальона с ветхозаветными праведниками, преподобными, мучениками и святыми женами на арках, многофигурные сцены из жизни Христа на темы Триоди постной, расположенные на сводах, и развернутый цикл Акафиста из двадцати пяти композиций, соответствующих числу песен поэтического шедевра Романа Сладкопевца. Акафист в Ферапонтове — наиболее выразительная часть росписи Дионисия. Торжественный гимн Богородице — вратам, через которые Христос пришел в мир и преобразил земную жизнь, — задает тон всем другим изображениям в соборе и окрашивает в этом радостно-просветленном ключе роспись в целом. Куда бы мы ни обращали взгляд, перед нами развертывается чудесная по содержанию и еще более удивительная по исполнению живопись Дионисия.

Собор Рождества Богородицы — монастырский храм, но здесь совсем отсутствуют мрачные, темные тона, подобные, к слову сказать, тем, что определяют стиль мозаик такого известного византийского храма как Хосиос Лукас в Фокиде. Дионисий, напротив, ищет и находит краски, которые дают ему возможность блеснуть цветовыми находками, никогда более не встречающимися в русском искусстве. Нетронутость стенописи Ферапонтова позднейшими реставрациями позволяет оценить эту роспись как художническую редкость. Цвет у Дионисия не является характеристикой персонажа, и он берет с палитры такие краски или их смеси, которые ему нужны для достижения чисто формальных художественных задач. Желтые, зеленоватые, нежно-розовые, жемчужно-серые, бирюзовые, синие, голубые, редко красные и коричневые, наконец чисто белые цвета наполняют интерьер храма неземной красотой.

Ведущими в росписи Ферапонтова являются голубые, желтые и белые тона, девственно чистые либо соединенные в смеси, дающие еще более привлекательные оттенки цвета. Одеяния Христа и Богородицы, в которых преобладают вишневые и кирпично-красные краски, выделяются своими темными очертаниями на общем светлом фоне и акцентируют внимание зрителя на ключевых фигурах росписи. Они подобны вехам, обозначающим течение другой, куда более светлой цветовой мысли.

Долгое время считалось, что Дионисий использовал в росписи Ферапонтова цветные глины и гальки, во множестве рассыпанные по берегам местных озер и речек. Но теперь доказано, что Дионисий писал привозными красками, попадавшими, скорее всего, на Русь крупными партиями из Германии или Италии. Требовалось только приготовить красочные смеси и продумать последовательность живописных решений. Полагаем, однако, что наши общие представления в этом плане не совсем верны и что еще до начала работы Дионисий вглядывался в цветовое богатство местных красок: растирая и смешивая их на палитре, он мысленно представлял нежнейшие оттенки цвета, которые можно извлечь из доставленного ему красочного материала, ориентируясь на краски природы. Да и само небо в Ферапонтове до такой степени поражало воображение художника своей переливчатой красотою, что Дионисий — как чуткий мастер и человек — не мог пройти мимо чудес ферапонтовского ландшафта, вряд ли сильно изменившегося за прошедшие пятьсот лет.

Дионисий обладал удивительной интуицией, позволявшей ему немногими, но строго отобранными средствами воплощать свои представления о прекрасном в живописные образы и композиции. Этим достигалась почти полная общность творца и его произведения. Но в отличие от произведений Рублева искусство Дионисия на редкость единообразно: во всех частях ферапонтовской росписи мы видим одни и те же фигуры — с удлиненными пропорциями, с одинаково намеченными драпировками, с еще более одинаковой живописной лепкой и отсутствующим выражением глаз. Психология, рефлексия, индивидуальное раскрытие того или иного образа практически отсутствуют. Если бы не сохранившиеся надписи при полуфигурах Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского на западном склоне северной несущей арки, мы затруднились бы в определении этих двух святых: до такой степени они похожи друг на друга. И это не единичный случай, а общая черта росписи Ферапонтова. Еще удивительнее семь больших композиций с изображениями Вселенских соборов на южной, западной и северной стенах здания. Присутствующие здесь святители подобны светлым столпам и неотличимы один от другого даже в глазах специалиста. Не приходится говорить о человеке из верующей толпы, узнающем в росписи Ферапонтова только Христа, Богородицу, Предтечу да Николая Чудотворца.

Так что же нас все-таки привлекает в живописи Дионисия в Ферапонтове? По всей вероятности, нам импонирует общая праздничность фресок, их приподнято-красочное совершенство. Мы ощущаем их сладостно льющуюся мелодию, инструментально-цветовую насыщенность, райскую музыку, растворяющую души людей в небесно-совершеннейшем молитвенном состоянии. Ни одна другая фресковая роспись Древней Руси не может сравниться в этом отношении с росписью Ферапонтова. И недаром все XX столетие окрашено паломничеством в Ферапонтов монастырь: художники и архитекторы, люди литературы и науки, кинематографисты, актеры и фотографы, профессора и студенты, старые и молодые ценители красоты ехали и шли к храму Ферапонтова монастыря как к незамутненному источнику и высшему откровению прекрасного.

Ансамблевая целостность иконостаса и росписи в Ферапонтовом монастыре должна была нравиться московской великокняжеской и церковной власти. Это столичное искусство в его наиболее ярком воплощении. Двор Василия III был во многих отношениях подобен западноевропейским владетельным дворам и умел ценить красивые вещи, импозантную архитектуру, драгоценные камни и жемчуг, парчу и шелк, церковное пение, инструментальную музыку, красивых женщин, вино и лошадей. Живопись Дионисия как нельзя лучше вплеталась в этот венец державной России, соответствовала вкусам и требованиям высокопоставленного служилого сословия, князьям мирским и князьям Церкви.

Искусство Рублева воспринималось в эту эпоху уже как искусство прошлого, ценилось как редкость давно ушедшего времени, а искусство Дионисия — как современное и созвучное требованиям людей новой формации. Он умел уловить их вкусы, понять их желания и создать нечто такое, что поднимало их в собственных глазах и в глазах приезжих итальянских, немецких, греческих и английских знаменитостей.

Нам не раз приходилось слышать о возможных итальянских истоках искусства Дионисия. Нет ничего невероятного в его творческих контактах с итальянскими архитекторами и декораторами, наполнявшими гостевые палаты Московского Кремля с 80-х годов XV века до царствования Ивана Грозного. Антонио Фрязин, Марко Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Алевиз Старый и Алевиз Новый, Бон Фрязин и Аристотель Фиораванти, Петрок Малый — они строили кремлевские соборы и дворцы, роспись которых тут же заказывалась Дионисию и его артели. Художники московские и художники зарубежные сосуществовали в одних временных и топографических измерениях, должны были понимать друг друга, взаимно усваивать правила творческой работы. Вряд ли Дионисий путешествовал по Италии и видел фрески Джотто в Падуе, Пьеро делла Франческо в Ареццо, фра Анжелико во Флоренции. Но самый дух итальянского искусства наполнял воздух современной ему Москвы и не лишено смысла определять живопись Дионисия как русскую версию итальянского художественного стиля ХIV–ХV веков. Национальные признаки здесь явно окрашены в интернациональные тона и, возможно, именно они в одинаковой степени привлекают к Дионисию как русских, так и иностранных посетителей Ферапонтова.

Наши суждения о Рублеве и Дионисии не имеют даже малой законченности. Их искусство таково, что до настоящих, потаенных глубин творчества двух великих русских художников не дойдет, вероятно, не только нынешнее, но и будущее поколение исследователей. Минуло столетие со времени первой расчистки «Троицы» Андрея Рублева В.П.Гурьяновым (1904–1905) и совсем скоро исполнится сто лет со времени издания монографии В.Т.Георгиевского «Фрески Ферапонтова монастыря» (1911). Монбланы книг и статей о Рублеве и несколько меньшее их число о Дионисии не приблизили нас к разгадке художественного гения того и другого. Анализ, по-видимому, должен уступить место синтезу, а ученые соображения — более осторожному и сердечному переживанию их искусства. И тогда, быть может, мы сумеем лучше понять мысли и чувства, волновавшие людей XV века — Рублева, Дионисия и их современников.

Перепечатано с сайта журнала «Наше Наследие» №96 2010